ANATOMIA DELL’ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE

Inserito il 05/12/2013

- Dr. Fabio Ferretti

- Libero Professionista Livorno

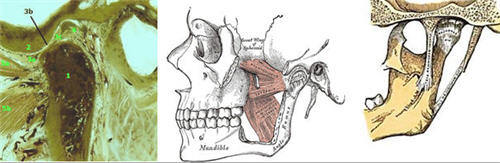

Le articolazioni temporo-mandibolari costituiscono due settori anatomici funzionalmente dipendenti tra loro, con le altre strutture anatomiche della bocca ed addirittura con tutta la catena dell’apparato locomotore.

|

fig 1 TC volumetrica |

|

TECNICA RADIOGRAFICA TC

Nelle patologie disfunzionali delle articolazioni temporo-mandibolari le proiezioni radiografiche che sono più conosciute sono quelle che derivano dalla radiologia convenzionale (radiografia transcraniale obliqua, proiezione di Clementschitsch, stratigrafia a.t.m.) e cioè:

- Proiezione sagittale (visione del condilo di lato)

- Proiezione coronale (visione frontale del condilo)

La tomografia computerizzata (chiamata anche TAC o tomografia assiale computerizzata) fornisce immagini assiali (trasversali) con cui gli stomatologi hanno meno confidenza. Fortunatamente oggigiorno esistono software di ricostruzione nelle tre dimensioni spaziali che forniscono immagini molto definite qualitativamente, più consone allo scopo.

|

Perpendicolari all’asse lungo del condilo (fig. 4) Parallele all’asse lungo del condilo (fig. 6) Sarà il programma stesso che, rielaborando i parametri immessi, fornirà immagini seriate (riferite alle “fette” selezionate) delle a.t.m., fra le quali saranno scelte le più significative oppure potranno essere stampate in toto. Il software permette anche misurazioni lineari od angolari nonché la valutazione della densità ossea.

|

|

|

|

|

A bocca chiusa

Posizione del condilo nella fossa spesso infatti è posteriorizzato nei casi di

|

|

|

Nonostante tutto ciò, oggigiorno nelle patologie disfunzionali dell’articolazione temporo-mandibolare la tomografia computerizzata non risulta essere esame di prima elezione, vista la dose di radiazioni a cui deve essere sottoposto il paziente, dovendosi sempre far riferimento in prima istanza alla Risonanza Magnetica. |

- Alto campo magnetico (meglio se 1,5 Tesla) perchè si riducono i tempi per l'esame e questo è importante nei pazienti ansiosi o quelli che hanno dolore specie nelle scansioni a bocca aperta.

PROTOCOLLO RM (TECNICA)

Uno studio completo delle a.t.m. richiede:

Sequenza scout possibilmente nei 3 piani

Sequenze assiali di centraggio

Sequenze sagittali a bocca chiusa pesate in T1 o in Densità Protonica

Sequenze sagittali a bocca chiusa pesate in T2 con soppressione del grasso

Sequenze coronali a bocca chiusa pesate in T1 o in Densità Protonica

Sequenze sagittali a bocca aperta pesate in T1 o in Densità protonica

SEMEIOTICA RM DELLE A.T.M.

Il denso osso della corticale del condilo e della fossa glenoidea dà un bassissimo segnale (nero)in tutte le sequenze.

Una caratteristica importante della RM, più che in tutte le altre tecniche di diagnostica per immagini, è l’alta affinità per i fluidi corporei, e ciò è dovuto alla estrema versatilità di cambiamento dell’immagine a seconda del cambiamento dei parametri di acquisizione.

Le strutture dell’a.t.m., come tutte le altre articolazioni, rispondono ad un insulto flogistico con essudazione; orbene, anche se questa è di modesta entità, essa può essere riconosciuta in particolari sequenze con pesatura in T2 e soppressione del grasso.

E’ ovvio che, la possibilità di sapere se c’è versamento intra- o peri-articolare, che tra l’altro sembra direttamente associato a dolore locale, sarà di basilare importanza per il clinico.

3) TROFISMO DELL’OSSO SPONGIOSO E DELLA CORTICALE

La conoscenza della semeiotica RM è di base per poter discernere nell’ambito delle strutture ossee, quelle compatte della corticale (bassissimo segnale RMànero sia in T1 che in T2) da quelle spongiose (intenso segnaleàbianco in T1 ed intermedio in T2). Come già detto precedentemente, l’alta affinità Rm per i fluidi permette il riconoscimento anche di piccoli segni (come ad esempio l’edema della spongiosa ossea del condilo), che possono acquistare una importanza diagnostica nel quadro di un internal derangement in evoluzione artropatica: infatti anche in questo caso nelle sezioni pesate in T2 la spongiosa ossea del condilo darà un intenso segnale bianco, anziché intermedio come di norma.

Negli stadi di franca artropatia a.t.m. saranno altresì evidenziabili tutti i segni ben noti dalla radiologia tradizionale:

- appiattimento dei capi articolari

- osteofiti

- necrosi ossea

- distruzione

Le disfunzioni dell’a.t.m. si estrinsecano con patologia muscolare da sola od associata a disfunzione meniscale. I muscoli masticatori ed in primo luogo lo pterigoideo laterale, sono bersaglio primario delle malocclusioni dentali che provocano, in varie modalità, l’asimmetria nella funzionalità delle a.t.m., e quindi del tono dei muscoli masticatori, che a lungo andare rispondono con contratture su base infiammatoria, edema ed alterazioni del trofismo muscolare.

E’ ancora la RM che può rilevare questi iniziali segni disfunzionali poiché essa dà una perfetta iconografia del muscolo pterigoideo laterale coi suoi due capi (il superiore e l’inferiore).

Si possono apprezzare:

- l’edema nelle sezioni T2 pesate con soppressione del grasso, semeioticamente rilevabile come sottili strie di iperintensità di segnale fra le fibre dei capi muscolari

zone di atrofia possono essere rilevate come ampie aree di infiltrazione adiposa (segnale intenso nelle pesature in T1 o Densità protonica) nell’ambito dei capi muscolari, peraltro ridotti in volumetria

La zona bilaminare o tessuto retrodiscale della a.t.m. è stata recentemente messa in luce da vari Autori.

L’imaging RM dell’a.t.m. ha assunto preponderante importanza nella diagnosi e gestione clinica del paziente disfunzionale nel:

- Rilevare una patologia non sospetta

- Confermare una patologia sospetta

- Valutare lo stadio della patologia

-Valutare l’effetto del trattamento

Il clinico, con l’RM può ormai conoscere la posizione del menisco e la sua eventuale ricattura, ed in tal senso la letteratura scientifica ha studiato a fondo il problema e stabilito varie classificazioni dell’internal derangement sulla base dell’imaging ad RM. Fondamentalmente, da un punto di vista prognostico e terapeutico, si possono riconoscere entità nosologiche RM:

1- Dislocazione anteriore o posteriore (rarissima) del menisco

2- Dislocazione mediale o laterale del menisco

3- Dislocazione antero-mediale od antero-laterale (dislocazioni rotazionali del menisco)

A seconda se a bocca aperta il menisco viene ricatturato o meno saremo di fronte a:

1- Dislocazioni con ricattura

2- Dislocazioni senza ricattura

E’ evidente che il clinico si troverà facilitato nel decidere la terapia potendosi avere una tudor replica estrema variabilità di situazioni di possibilità terapeutiche a seconda del rilievo RM:

- Presenza di dislocazione con ricattura del menisco

- Presenza di dislocazione senza ricattura del menisco

- Presenza di segni RM di artropatia

Su tali basi e sulle indubbie prospettive di miglioramento delle apparecchiature e delle sequenze è ipotizzabile il futuro aumento di richieste di esami RM delle articolazioni temporo-mandibolari nei reparti di radiologia, la necessità di personale specializzato in tal senso e la interdisciplinarietà fra radiologo e clinico.repliche orologi

DR. FERRETTI FABIO

Specialista in Odontoiatria (perfezionato in Ortodonzia)

Specialista in Radiologia

Ospedale Civile Livorno – Unità Operativa di Radiologia – Viale Alfieri 37 – 57100 –Livorno

Studio Odontoiatrico in Via Roma 6 – 57100 – Livorno

Cellulare 3396156444 replica watches australia

Email: fferretti@nord.usl6.toscana.it

tudor replica

Torna indietro